前回は、細胞ががん化する第一段階、『イニシエーション』について説明いたしました。

おさらいすると、

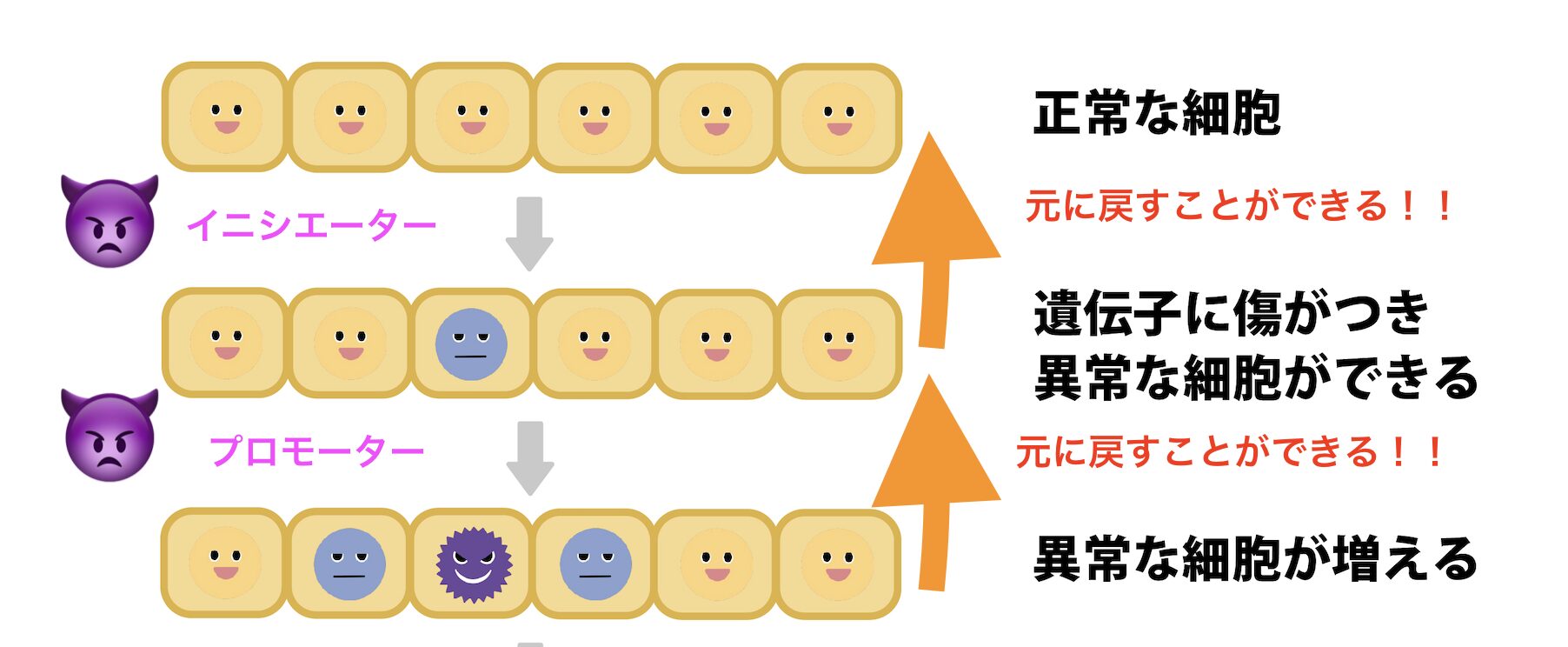

「イニシエーション」 とは、正常な細胞が がん化の第一歩を踏み出す段階 です。

この過程で、細胞の DNAに傷がつき、突然変異が起こります。

🔹 主な原因(DNAを傷つけるもの)

- 化学物質(タバコの煙・アフラトキシン・ベンゼンなど)

- 放射線(紫外線・X線・γ線など)

- ウイルス(HPV・B型/C型肝炎ウイルスなど)

- 活性酸素(ストレス・老化・炎症など)

通常、細胞には DNA修復機能 や アポトーシス(異常細胞を自滅させる仕組み) がありますが

修復が間に合わなかったり、異常細胞が生き残ってしまうと、がんになる可能性が高まります。

⚠️ ここが大切!!

ただし、この時点ではまだ「がん細胞」ではなく、異常な細胞ができた段階!

この後、プロモーション(促進) → プログレッション(進行) の過程を経て、がん細胞が増殖していきます。

✅ 予防策

- 禁煙・紫外線対策・健康的な食事 で発がん物質を避ける

- 抗酸化作用のある食品(ビタミンC・ポリフェノールなど) を摂取

- ワクチン接種(HPV・B型肝炎) でウイルス感染を防ぐ

🔍 イニシエーションを防ぐことが、がん予防の第一歩です!

目次

第二段階 がん化の「プロモーション」って何?

「プロモーション」とは、がん細胞が増えてしまう第二段階のことです。

前の段階「イニシエーション」でDNAが傷ついた細胞(がんのタネ)ができても、すぐにがんになるわけではありません。

なぜなら、普通なら体の免疫や修復機能が働いて、異常な細胞を取り除こうとするからです。

しかし、「イニシエーション」によってダメージを受けた細胞が排除されないまま、「プロモーション」の段階に入り

がんのタネが成長しやすい環境が整うと、異常な細胞がどんどん増えていきます。

つまり、プロモーションとは「がん細胞の育成期間」のようなものです。

「プロデュース」という言葉がありますね。これは、人気が出るように演出し、広く知られるように仕掛け

ていくことを意味します。

実は、がん細胞も同じように、増えやすい環境が整うと広がっていきます。

この がん細胞が増殖しやすい環境を作るもの を 「プロモーター」 と呼びます。

プロモーターには、次のような要因があります。

プロモーションを引き起こす原因 10

プロモーションは、特定の要因によって引き起こされます。代表的なものを見てみましょう。

① 喫煙(タバコ)🚬

- タバコに含まれる ニコチンやタール などの化学物質が、がん細胞の成長を助ける ことが知られている。

- 肺がん・喉頭がん・膀胱がん・膵がん などのリスクを高める。

② アルコール(過剰摂取) 🍺

- アルコールは 肝臓でアセトアルデヒドに変化し、がん細胞の増殖を助ける。

- 口腔がん・咽頭がん・食道がん・肝がん・乳がん などのリスクを高める。

③ 慢性的な炎症(慢性胃炎・腸炎など)

- ピロリ菌(胃)・B型/C型肝炎ウイルス(肝臓)・潰瘍性大腸炎(腸) など、長期的な炎症が続くと、細胞の異常な増殖を促し、がん化を進める。

- 胃がん・肝がん・大腸がん のリスクが上がる。

④ 女性ホルモン(エストロゲン)

- エストロゲンは乳がんや子宮内膜がんの発生・増殖を促す 可能性がある。

- 閉経後にエストロゲン補充療法を受けると、がんリスクが上昇する場合がある。

⑤ 肥満・高脂肪食 🍔 🍟🍕

- 脂肪組織がエストロゲンを生成するため、ホルモン依存性がん(乳がん・子宮がん)のリスクを上昇させる。

- インスリンや成長因子(IGF-1)が増えることで、がん細胞の増殖を促す。

- 大腸がん・乳がん・前立腺がん・膵がん などのリスクを高める。

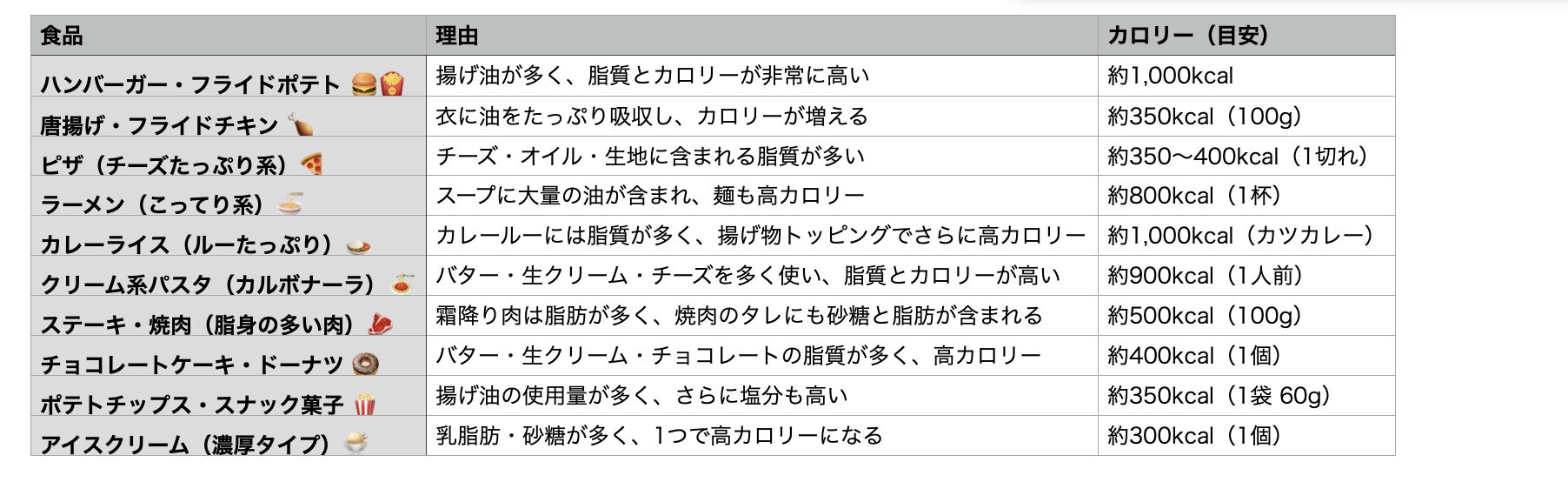

高脂肪・高カロリーの代表的な食事 10選

高脂肪・高カロリーの食事は、肥満や生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、がん細胞の増殖を促す「プロモーター」としても働く可能性があります。

以下に、特に注意したい 高脂肪・高カロリーな食事 を紹介します。

📌 高脂肪・高カロリーな食事には、脂質・糖分が多く含まれ、がん細胞の増殖を促すリスクがある。

📌 食べる頻度を減らし、食べる場合には1日の他の食事で野菜やスープを意識してバランスの取れた食事を心がけることが大切!

👉 ヘルシーな代替案

ハンバーガー → グリルチキンサンド

フライドポテト → 焼きポテト

こってりラーメン → 野菜たっぷりタンメン

カツカレー → 野菜カレー

濃厚アイス → ヨーグルトやフルーツ

💡 絶対に食べてはいけないものではありませんので、毎食にならないようにしたり、他の食事でカロリーや脂肪を調整して

生活のバランスを意識しましょう!

⑥ 加工肉・赤身肉(過剰摂取)🍖

- ハム・ソーセージ・ベーコン・サラミなどの加工肉には発がん性物質(N-ニトロソ化合物)が含まれる。

- 赤身肉の過剰摂取は、大腸がんのリスクを上げる。

⑦ 紫外線(UV) ☀️

- 皮膚の細胞がダメージを受け、異常な細胞が増えやすくなる。

- メラノーマ(悪性黒色腫)や皮膚がんのリスクを高める。

⑧ 空気汚染・微小粒子状物質(PM2.5など)

- ディーゼル排気ガス・大気汚染物質が肺の炎症を引き起こし、がん細胞の増殖を促す。

- 肺がんのリスクが高まる。

⑨ ストレスと慢性睡眠不足

- ストレスホルモン(コルチゾール)が長期間分泌されると、免疫機能が低下し、がん細胞の増殖を抑えられなくなる。

- 睡眠不足によるメラトニン(抗酸化作用を持つホルモン)の減少も、がんの進行に影響する可能性がある。

⑩ 一部の化学物質(農薬・重金属・環境ホルモンなど)

- 環境ホルモン(ダイオキシン・PCBなど)は、ホルモンバランスを乱し、がん細胞の成長を促す可能性がある。

- カドミウムやヒ素などの重金属は、慢性的な炎症を引き起こし、がんリスクを上昇させる。

がん化の第二段階、プロモーションは防げる?

はい! プロモーションの段階では、まだがん細胞の増殖を止めることが可能です。

がんを防ぐためには、次のような生活習慣を心がけることが大切です。

✅ 禁煙・節酒 → タバコやお酒はなるべく控える

✅ バランスの良い食事 → 野菜・果物をしっかり摂り、脂肪や糖分を摂りすぎない

✅ 適度な運動 → 免疫力を高め、ホルモンバランスを整える

✅ ストレス管理・十分な睡眠 → 免疫機能を維持する

✅ 感染症対策 → ピロリ菌や肝炎ウイルスは早めに治療・ワクチン接種

✅高品質な抗酸化サプリメントなども役立ちます!

まとめ

⚠️ プロモーションとは?

→ がんのタネ(異常細胞)が増えやすくなる段階。この時点ではまだ「がん」ではない。

がんのプロモーターになる可能性のあるものは、炎症・ホルモンの影響・生活習慣・環境要因 に関わるものが多い。

❌ 避けるべきこと

- 喫煙・過剰な飲酒

- 高脂肪・加工肉の過剰摂取

- 紫外線を浴びすぎる

- 肥満・運動不足

- 慢性的なストレス・睡眠不足

✅ がんのプロモーションを抑えるには?

- 禁煙・節酒を心がける

- 野菜・果物・発酵食品を摂取し、腸内環境を整える

- 紫外線対策をする

- ストレスを減らし、睡眠を十分に取る

「イニシエーション」を防ぐのががん予防の第一歩ですが、「プロモーション」を抑えることでも、

がんになるリスクを大きく下げることができます!

『大豆イソフラボン』はプロモーターにはならないの?

女性ホルモンの分泌が減ってくる閉経前後では、更年期特有の不調や症状の予防効果を期待して、『大豆イソフラボン』を

サプリメントとしてとる方もいらっしゃるでしょう。

でも上記で説明したように、女性ホルモンがプロモーターになるなら、大豆イソフラボンはどうなの?と

思う方もいらしゃるでしょう。

結論から言うと、大豆イソフラボンはむしろがん予防の効果が期待される成分として注目されています。

ただし、摂りすぎると一部のがん(特にエストロゲン依存性のがん)に影響を与える可能性があるため、適量を守ることが大切です。

特に、ご家族にエストロゲン依存性のがん(乳がん・子宮内膜がん)などの罹患者がいる場合にはリスクが

高いと考えられますので、あえてサプリメントなどでとることはせず、通常の食品から取るようにしましょう。

大豆イソフラボンとは?

大豆イソフラボンは、大豆に含まれる植物性の成分(ポリフェノールの一種) で、「フィトエストロゲン」(植物性エストロゲン)とも呼ばれます。

これは、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きをする ため、ホルモンバランスに影響を与えることが知られています。

特に、閉経前後の女性の不定愁訴や不調を整えるとして多くのメーカーからサプリメントとして販売されています。

大豆イソフラボンはプロモーターになりうる?

プロモーターとは、「がん細胞が増殖しやすい環境を作る要因」のことです。

大豆イソフラボンは、エストロゲンに似た作用を持つため、エストロゲンによって成長するがん(乳がん・子宮内膜がん)

への影響が懸念されています。

🔹 乳がんへの影響

- 乳がんの一部は エストロゲンが増えることで成長しやすくなる ことが知られています。

- 大豆イソフラボンはエストロゲンと似た作用を持つため、「摂取しすぎると乳がんのプロモーターになるのでは?」

と心配されることがあります。 - しかし、多くの研究では 適量の大豆イソフラボンは乳がんのリスクをむしろ下げる ことが示されています。

🔹 子宮内膜がんへの影響

- エストロゲンが多すぎると、子宮内膜が異常に増殖し、子宮内膜がんのリスクが上がる ことが知られています。

- 一部の研究では、「大豆イソフラボンの過剰摂取が子宮内膜がんのリスクをわずかに高める可能性がある」と報告されています。

- ただし、日本人を対象とした研究では 通常の食事から摂取する範囲ではリスクは上がらない とされています。

むしろがん予防に役立つ!

大豆イソフラボンには、抗酸化作用・抗炎症作用があり、がんの発生を抑える効果も期待されています。

特に、前立腺がんや大腸がんのリスクを下げる可能性がある という研究報告が多くあります。

✅ 前立腺がんのリスク低下

✅ 大腸がんのリスク低下

✅ 乳がんの予防効果(適量摂取の場合)

結論

💡 適量なら問題なし!大豆イソフラボンは「プロモーター」として働く可能性は低く、むしろがん予防に有益な成分 です。

ただし、エストロゲン依存性のがん(乳がん・子宮内膜がん)の既往歴がある人は、過剰摂取を避けるほうが安全 です。

(あえて、サプリメントとして取ることはおすすめしません)

🚀 適量の目安:1日40〜50mg程度(納豆1パック、豆腐半丁ほど)

📌 サプリメントでの過剰摂取(100mg以上)は避けましょう

納豆や豆腐などの通常の食事から摂る分には、むしろ健康に良い影響を与える可能性が高い ので、

バランスの良い食事を心がけるのが大切です! 😊

次回は、『慢性的な炎症』の代表である胃炎と関連が深い、『ヘリコバクターピロリ菌』除菌をする

ときに注意したいことについて詳しく説明いたします。

感染症などで抗生物質を飲まないといけなくなったときにも役立つ情報なのでお楽しみに!