目次

目薬だけではスッキリしない!大人女性の「目の不調」の本当の原因とは?👀✨

「最近、目が疲れやすい…」

「夕方になると文字がぼやける」

「目が乾いて、コンタクトがつらい」

「パソコンやスマホのせいか、目がしょぼしょぼする…」

こんなお悩み、ありませんか?

実は、その目の不調、”目”だけの問題ではないかもしれません!

中医学では、目の健康は『肝』の状態と深く関係している」と考えられています。

「肝」と目の深い関係

東洋医学では、「肝は目に開竅(かいきょう)する」といわれ、肝(かん)の働きが弱ると、目の乾燥・疲れ・かすみ・充血などの不調が出やすくなるとされています。

特に、40代以降の女性は要注意!

ホルモンバランスの変化や、ストレス、寝不足などの影響で「肝」の働きが乱れやすくなり、目の不調が起こりやすくなるのです。

「目薬をさしてもスッキリしない…」

そんなときは、目だけでなく「肝」をケアすることが大切です✨

次の章では、五行説に基づく「肝と目の関係」をさらに詳しく解説し、目の不調を和らげる養生法をご紹介します!

目の悩みを根本から改善したい方は、ぜひチェックしてくださいね💡💖

陰陽五行思想に基づく肝

陰陽五行思想は、中国の伝統的な哲学体系であり、自然界のあらゆるものが「木・火・土・金・水」の

五つの要素(五行)に分類されると考えられています。

そして、この五行は人体にも対応し、それぞれ「五臓」(肝・心・脾・肺・腎)と深く関係しています。

木と肝と春の関係

五行の「木」は、成長や伸びやかさ、柔軟性を象徴する性質を持っています。

そして、「木」に対応する五臓は「肝(かん)」です。

肝の役割

肝は、現代医学でいう「肝臓」と同じ部分も含みますが、東洋医学ではもう少し広い概念で考えます。

中医学的な肝の主な役割

- 🔸気(エネルギー)の流れを調整する

→ 肝は体内の「気」の流れをスムーズにし、ストレスを解消する働きがあります。

ストレスが溜まると、肝の働きが弱まり、イライラしたり、怒りっぽくなったりします。 - 🔶血を蓄え、全身に供給する

→ 肝は血液を貯めておく働きを持ち、必要に応じて全身に血を供給します。

そのため、肝が弱ると、貧血や目の疲れ、筋肉のけいれんなどの症状が出やすくなります。 - 🔸筋肉や目と関係が深い

→ 肝は「筋」を司るとされ、筋肉の健康と関わっています。

また、「肝は目に開竅(かいきょう)する」と言われ、目の疲れや視力低下も肝の不調と関係があると考えられます。

木の性質と肝のつながり

「木」は成長する性質があり、束縛されずに自由に伸びることを好みます。

これが、肝の「気の流れをスムーズにする」という働きと一致しています。

肝の気の流れが滞ると、ストレスを感じやすくなったり、体の不調が起こりやすくなります。

また、木は「風」の影響を受けやすいとされ、春の季節に対応します。

春は風が強く吹き、環境が変わりやすい季節ですが、肝の不調もこの時期に出やすくなります。

肝を元気に保つには?

- ストレスを溜めない 🧘♀️

→ イライラや怒りは肝に負担をかけるため、リラックスする時間を持ちましょう。 - 適度な運動をする 👟

→ 軽いストレッチやヨガなどで体を動かすと、肝の「気」の流れが良くなります。 - 酸味のある食べ物を摂る 🍋🍊

→ 酢やレモンなどの酸味は肝の働きを助けるとされます。毎日適度に摂りましょう。 - 目を大切にする

→ 長時間のスマホやパソコン作業を避け、目の疲れを和らげる工夫をしましょう。

「肝と目の関係」

東洋医学では、「開竅(かいきょう)」という概念があり、各臓器が特定の器官とつながっていると考えます。

「肝が目に開竅する」というのは、肝の健康状態が目に現れるという意味です。

肝は「血を蓄える」働きを持ち、目はその血の供給を受けることで不調を感じずに正常に働きます。

そのため、肝の働きが弱まると、目にさまざまな不調が現れます。

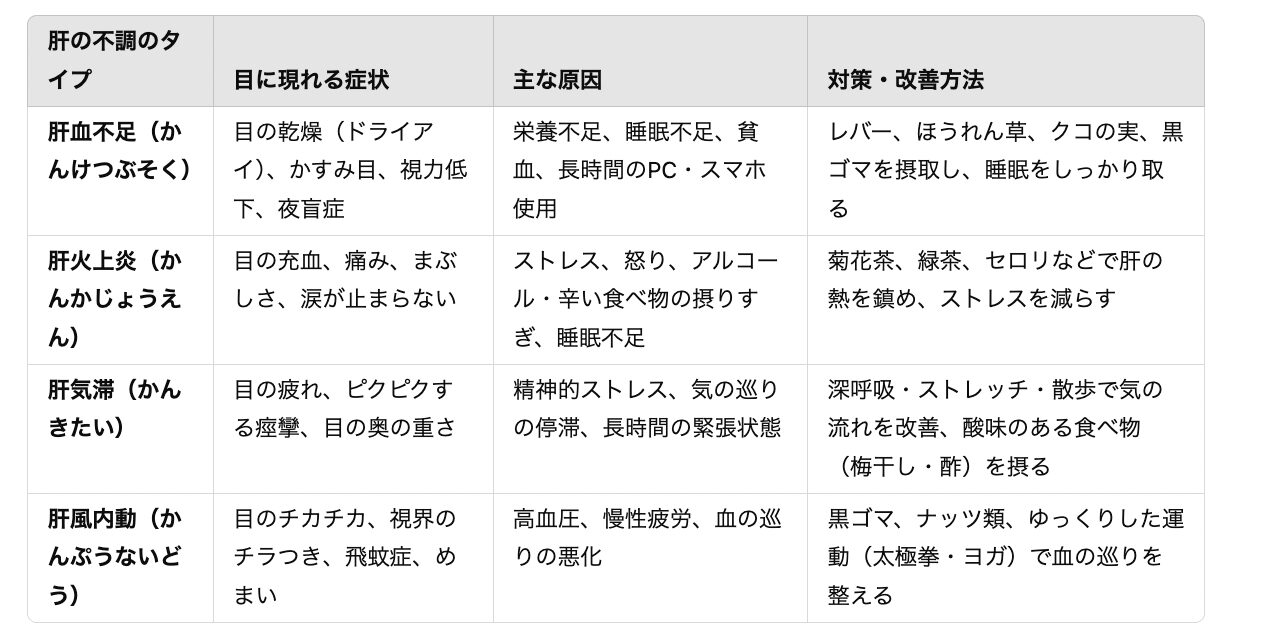

肝の不調と目の症状

- 肝血不足(かんけつぶそく)

肝の「血」が足りないと、目に十分な栄養が行き渡らず、以下のような症状が現れます。

症状:- 目の乾燥、ドライアイかすみ目、視力の低下目が疲れやすい(特に夜間)目のかゆみ ものがぼやけて見える

原因:- 長時間のパソコンやスマホ使用睡眠不足貧血や栄養不足(特に鉄分やビタミンA不足)

対策:

肝血を補う食事を摂る(レバー、ほうれん草、クコの実、黒ゴマ、ナッツ類)

睡眠をしっかりとる(夜11時〜3時は肝の血を補う時間)

ストレスを減らす(リラックスすることで血の巡りが良くなる)

- 肝火上炎(かんかじょうえん)

肝の「気」が滞り、ストレスや怒りが溜まると「火」が上昇し、目に炎症を引き起こします。

症状:- 目の充血、赤くなる目の痛みやかゆみまぶたの痙攣(ピクピクする) まぶしく感じる(光がまぶしい) 頭痛やめまいを伴うことも

原因:- 精神的なストレス アルコールや辛いものの過剰摂取 睡眠不足

対策:

- 肝風内動(かんぷうないどう)

肝の不調が進み、気や血の流れが乱れると、「風」が内部で動くような状態になり、目にも異常が出ます。

症状:- 目のチカチカ、視界に黒い点が見える(飛蚊症)突然の視力低下、ものが二重に見える目がピクピクと痙攣するひどい場合はめまいやふらつきを伴う

原因:- 高血圧体の慢性的な疲れや老化血液の流れが悪くなった状態

対策:- 血流を良くする(軽い運動、マッサージ)

- ストレスを減らす

- 黒ゴマやナッツ類を食べる(肝血を補う)

肝の状態と涙の関係

肝が正常に働いていると、涙の分泌は適度に保たれ、目は潤いを保ちます。

中医学では、「肝は目に開竅(かいきょう)する」とされ、肝と目は密接に関係しています。

そして、目から出る「涙(るい)」は、肝の状態を反映するものと考えられています。

つまり、涙は「肝の液(肝が生み出す体液)」に属し、肝の健康状態が涙の分泌量に影響を与えるのです。

しかし、肝が弱ったり、過剰に働いたりすると、涙の量に変化が現れます。

① 肝血不足(かんけつぶそく) → 涙が少なくなる

肝には「血を蔵す(血を蓄える)」働きがあり、肝の血が不足すると、目に十分な栄養が行き渡らなくなります。

その結果、涙の分泌が減少し、目が乾燥しやすくなります。

症状:

- ドライアイ(目の乾燥)

- 目の疲れ、かすみ目

- まばたきしても目が潤わない

- 夜になると視界がぼやける(夜盲症の傾向)

原因:

- 睡眠不足

- 栄養不足(特に血を補う食事の不足)

- 長時間のスマホ・パソコン作業

対策:

- 目に良い食べ物を摂る(クコの実、黒ゴマ、ほうれん草、レバー)

- 十分な睡眠を取る(特に夜11時〜3時は肝が回復する時間)

- 画面を長時間見続けない(適度な休憩を挟む)

② 肝火上炎(かんかじょうえん) → 涙が多くなる

ストレスや怒りが溜まると、肝の「気(エネルギー)」が滞り、肝に熱がこもることがあります。

これを「肝火(かんか)」といい、目に炎症のような症状を引き起こし、涙が過剰に出ることがあります。

症状:

- 目が充血しやすい

- 涙が止まらない(特にイライラしたとき)

- 目が痛む、かゆい

- まぶしく感じる(光に敏感)

原因:

- ストレス、怒り、精神的な緊張

- アルコールや辛いものの過剰摂取

- 長時間の画面作業(ブルーライトによる刺激)

対策:

- ストレス解消を心がける(運動・深呼吸・リラックスする時間を持つ)

- 目を冷やす(冷たいタオルや菊花茶で目をケア)

- 辛いもの、アルコール、カフェインを控える

肝を整えて涙のバランスを保つには?

① 食事で肝を養う

- 肝血を補う食材:レバー、ほうれん草、クコの実、黒ゴマ

- 肝の熱を鎮める食材:菊花茶、緑茶、セロリ、大根

- 酸味のある食べ物(レモン、梅干し、酢)も肝の働きを助ける

② 視力を守る習慣

- 長時間のスマホやPC作業を避け、適度に目を休める

- 夜更かしをせず、11時までには寝る(肝の回復時間)

③ リラックスする

- ストレスを減らし、気の流れをスムーズにする

- ヨガやストレッチ、瞑想などでリラックス

自分でできる!目の疲れに効くツボ 3つ

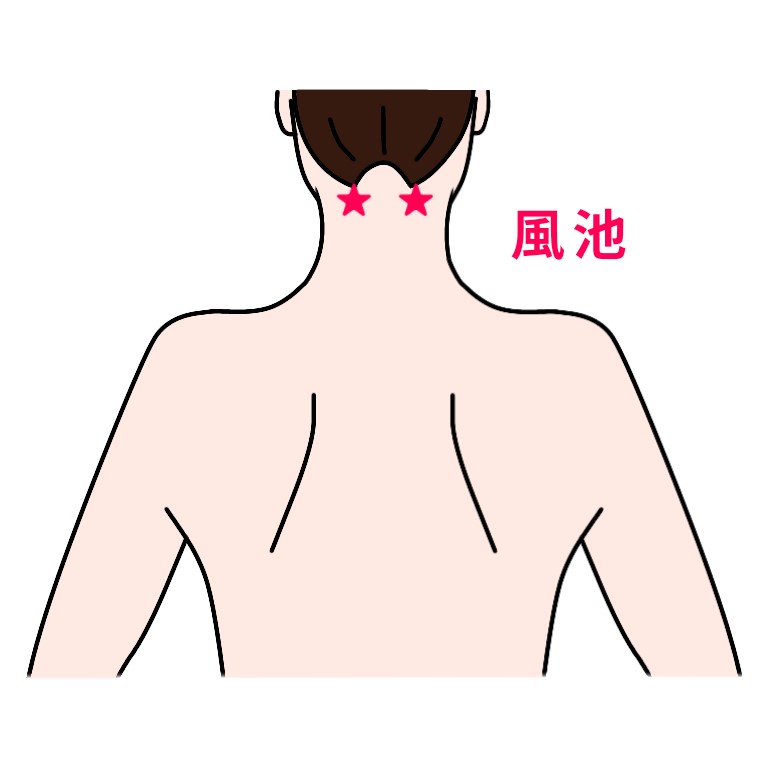

【風池(ふうち):目の疲れと肩こりを解消するツボ】

風池(ふうち)は、中医学で目の健康を支える重要なツボの一つです。

後頭部の髪の生え際にあり、首や目の血流を改善する効果が期待できます。

風池の位置と効能

風池は、後頭部の髪の生え際、左右の耳たぶの下を結んだ線上で、2本の太い筋肉の両外側のくぼみにあります。

天柱の少し上の外側に位置し、首とつながる眼の交感神経の緊張をほぐし、頭部と目の血流を改善する働きがあります。

このツボを刺激することで、以下のような効果が期待できます。

✔ 目の疲れ・かすみ目の改善

✔ 涙目の軽減

✔ 頭痛や肩こり、首のこりの緩和

風池の刺激方法

- 親指を使ったマッサージ

- 両手の親指の腹を風池に当てる

- 他の指で頭を包み込み、リラックスした状態で軽く後ろに倒す

- 頭の中心に向かって親指を押し込むようにゆっくり刺激

- ソフトボールを使った刺激

- 天柱(てんちゅう)のツボとともに、ソフトボールなどを使って心地よい圧をかける

- 首や後頭部の緊張を和らげることで、全身のリラックス効果も得られる

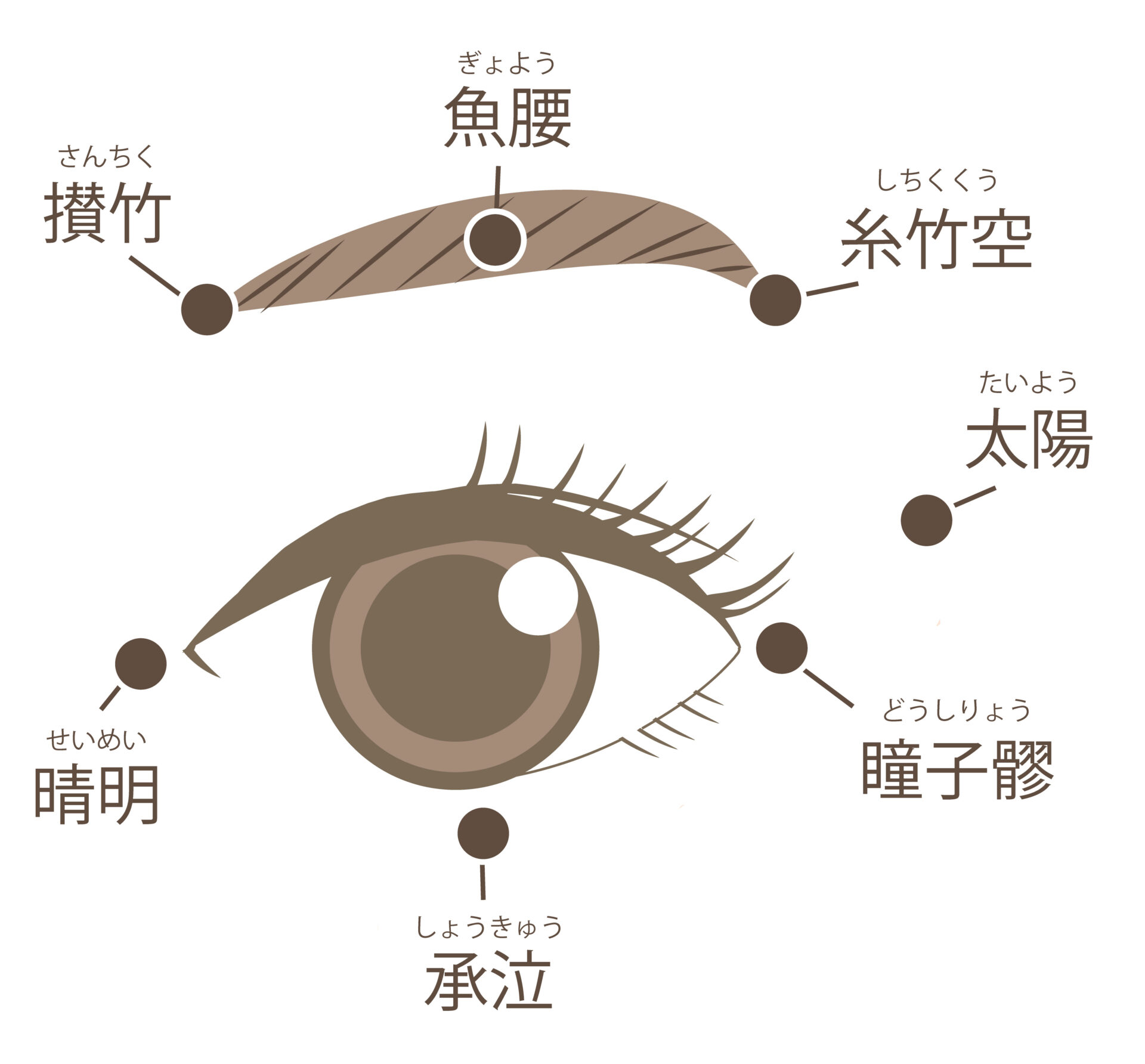

【睛明(せいめい):目と鼻の健康を整えるツボ】

睛明(せいめい)は、目の疲れや不調を和らげる代表的なツボです。自然と指が向かう場所でもあり、無意識に押していることも多いでしょう。

睛明の位置と効能

睛明は、目頭と鼻の付け根の間にあります。このツボを刺激することで、目の血流が良くなり、目の疲れや不快感が和らぎます。

✔ 疲れ目・かすみ目・涙目の改善

✔ 目の充血やショボショボ感の軽減

✔ まぶたのピクピク(けいれん)を和らげる

✔ 鼻の通りを良くし、花粉症や鼻づまり、いびきの改善にも効果的

睛明の押し方

- 指の腹を当ててやさしく押す

- 親指と人差し指で左右のツボを同時につまむ

- ゆっくり呼吸しながら、5秒押して離すを数回繰り返す

【太陽(たいよう):目と頭の疲れを癒す「こめかみ」のツボ】

**太陽(たいよう)**は、こめかみにあるツボで、目の疲れや頭の痛みに効果的です。

太陽の位置と効能

太陽のツボは、目尻と眉尻の中間点から、親指1本分外側(耳側)にあるくぼみにあります。

このツボを刺激することで、目や頭の不調を和らげる効果が期待できます。

✔ 目の奥の痛みや充血を軽減

✔ ドライアイの改善(目の乾燥対策)

✔ かすみ目やまぶしさを緩和

✔ ショボショボ感を和らげ、目の疲れを解消

✔ 頭痛や顔の痛みをやわらげる

太陽の押し方

- 人差し指や中指の腹をツボに当てる

- 軽く押しながら円を描くようにゆっくりマッサージ

- 5秒ほど押して離すを繰り返す(痛気持ちいい程度に)

まとめ〜肝を整えて目と涙の健康を守る方法〜

① 食事で肝を養う

- 肝の働きを助ける食材を摂る

- ほうれん草、クコの実、黒ゴマなどは肝の機能をサポート

- ビタミンA・C・Eを含む緑黄色野菜で目の栄養を補給

- 水分を適度に摂る

- 肝の血を補い、涙の分泌を整えるため、温かいお茶やスープを適度に飲む

- 肝の血を補い、涙の分泌を整えるため、温かいお茶やスープを適度に飲む

② ストレス管理

- 肝は「気の流れ」を司るため、ストレスが溜まると機能が低下

- 深呼吸、軽い運動、リラックスする時間を作る

- 心を落ち着けるハーブティー(菊花茶、ジャスミン茶など)を取り入れる

③ 十分な睡眠をとる

- 夜更かしは肝の血を消耗し、目の不調や涙の異常を引き起こす

- 規則正しい生活を心がけ、深夜のスマホやパソコン使用を控える

④ 適度な運動をする

- 軽いストレッチやヨガで気血の巡りを良くし、肝の機能を活性化

- 目のツボ(睛明・太陽・風池)を優しくマッサージし、涙の分泌を促す

上記に説明したように、肝の健康は、目の健康だけでなく、涙の分泌にも影響を与えます。バランスの良い食事、適度な運動、ストレス管理、良質な睡眠を意識し、肝を整えることで目の乾燥や涙の異常を防ぐことができます。

日常の習慣を見直し、目と涙の健康を守るために、肝をいたわる生活を心がけましょう!