目次

中医学における「肝」と「胆」の深い関係

中医学では、体の中の臓器はそれぞれが独立して働くのではなく、互いに支え合い、影響し合いながら、私たちの健康を保ってい

ると考えられています。

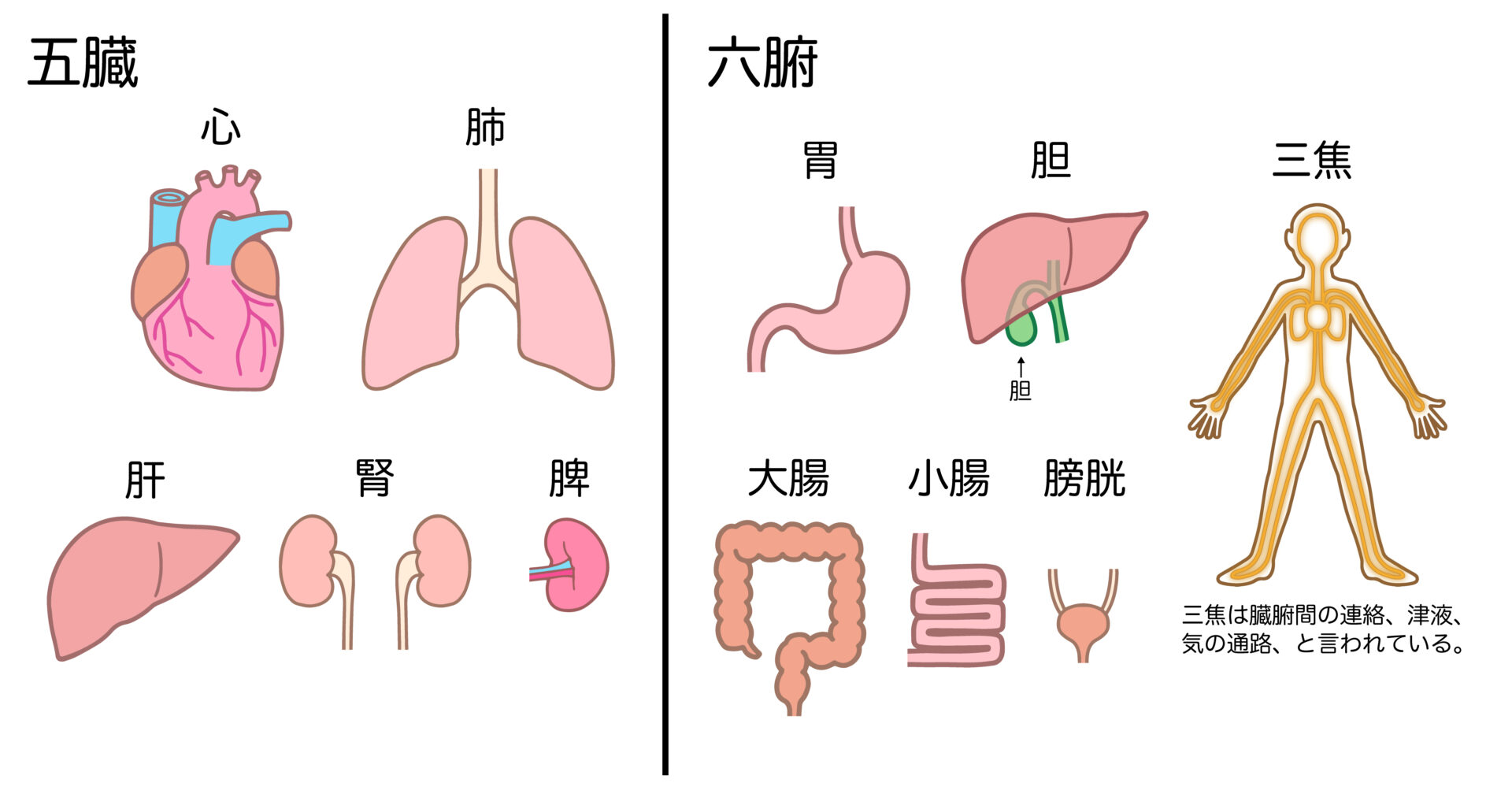

特に重要なのが「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」という考え方です。

五臓とは「心・肝・脾・肺・腎」、六腑とは「小腸・胆・胃・大腸・膀胱・三焦」を指します。

これらの臓腑はそれぞれペアになって機能しており、この関係を「表裏関係(ひょうりかんけい)」と呼びます。

たとえば「肝」とペアになっているのが「胆(たん)」です。肝と胆は表裏の関係にあり、まるで表と裏のように密接につながってい

て、一方の働きがもう一方に大きな影響を及ぼします。

前回は「肝」の働きについてお話ししましたので、今回はこの「肝」の相棒、「胆」についてご紹介します。

前回の内容『春と肝と目の関係』 はこちら

https://hannari-pharmacy.com/2025/03/17/yin-yang-and-the-five-elements-eyes/

『胆』の役割

「胆は決断を司る」

→ 胆は「判断力」や「決断力」と関係があり、精神の安定を保つ働きがあります。

「胆は精汁(せいじゅう=胆汁を蔵す」

→ 胆汁を蓄え、消化を助ける働きがあります。

関連する症状:

😷胆が弱ると:優柔不断、決断力が鈍る、不安感が増す

😷胆汁の流れが悪いと:消化不良、脂っこい食べ物が苦手になる

『胆が据わっている』というという言い回しがあります。

これは、「物事を恐れたり驚いたりせずに大胆になる」という意味。

反対に、胆が弱ると怖れや不安が強くなり、ビクビクした臆病な感覚が増えてくるとされてます。

例えば何かあったときに、怒られるのではないか、怒鳴られるのではないか、と不安が募り

ビクビクして心が落ち着かず、なかなか寝付けなくなってしまう・・というのは

胆の気が不足していることにより、正常な判断ができなくなってしまっていると考えます。

このような方の場合、症状としては『眠れない』という訴えになりますが、その背景には実は

胆の気虚や肝血虚が隠れていることが多いです。

胆の働きが弱っていると、胆汁酸がうまく分泌されず、脂っこいものを食べるともたれたり

下痢になったりすることも。

単に『睡眠薬』や『胃薬』を飲んでその場をやり過ごしていても、根本的な解決にはなりません。

その、背景にある原因まで想定して治療していくのが『中医学』なのです。

肝と胆の関係(肝と胆のサポート関係)

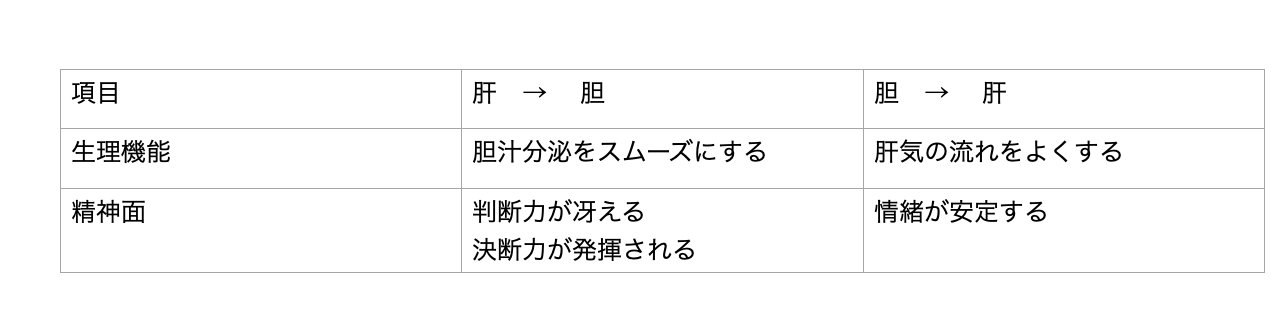

肝と胆は表裏の関係にあり、お互いの働きを支え合っています。

①肝が胆を助ける

- 肝の「疏泄(そせつ)」の働きが胆の胆汁分泌を調整

→ 肝が正常にはたらくと、胆汁の流れもスムーズになり、消化が良くなる。

→ 肝の気が滞ると、胆の働きが悪くなり、消化不良や胃もたれを起こしやすい。 - 肝が胆の「決断力」を支える

→ 肝の気が整うことで、胆の働きも正常になり、判断力が冴える。

→ 肝の気が滞ると、胆の決断力が低下し、優柔不断になったり、不安になったりする。

②胆が肝を助ける

胆の「決断力」が強いと、肝の働きも安定する

→ しっかりと決断できる人は、肝の気も安定し、ストレスが少ない。

→ 優柔不断になると、肝の気の流れも滞り、ストレスが溜まりやすい。

胆の働きが良いと、肝の気もスムーズに流れる

→ 胆が正常に機能すると、肝の気の流れが良くなり、ストレスが溜まりにくくなる。

→ 胆の働きが悪いと、肝の気が滞りやすくなり、イライラや不安感が強くなる。

このように、肝と胆は単なる臓器の組み合わせではなく、体と心のバランスを保つために、互いに支え合って働いています。

肝と胆を元気にする方法

①ストレスを溜めない

- 肝はストレスに弱いため、気分転換を大切にする。

- 軽い運動や深呼吸、趣味の時間を持つ。

②脂っこいものを控える

- 胆の働きを助けるために、油っこい食べ物やジャンクフードを控える。

- 消化を助ける大根、山芋、ウコン(ターメリック)を摂る。

③酸味のある食べ物を摂る

- レモン、酢、梅干しなどの酸味のある食べ物は肝の働きを助ける。

④睡眠の質を上げる

- 肝と胆は「夜11時~3時」に活発に働くため、この時間帯にしっかり睡眠をとる。

⑤勇気を持って決断する

- 優柔不断になりすぎず、直感を大事にして決断することで胆の働きを高める。

まとめ

- 肝は気と血を調整し、胆は決断力と消化を司る。

- 肝が胆を助け、胆が肝を支える関係にある。

- ストレスを減らし、脂っこい食事を控え、良質な睡眠を取ることで、肝と胆を元気に保てる。

肝と胆が健康だと、気の流れがスムーズになり、消化も良くなり、精神的にも安定し、決断力もアップします。

反対に、いつもは結構決めるのが早いのに、なかなか決められない、最近優柔不断気味、いろいろ思い浮かべ不安が募る・・などの精神的な症状があれば、少し肝と胆に疲れが出ているんだな・・と体を労わりましょう。

足がつりやすい、まぶたがピクピクするのは「肝」の訴え!

筋(すじ・きん)とは何か?

肝と筋には深い関係があり、肝血が筋を滋養し、緊張と弛緩をコントロールすると考えられています。

中医学でいう「筋」とは、現代医学の筋肉(筋繊維)だけでなく、腱(けん)・靭帯(じんたい)

筋膜(きんまく)などの組織も含みます。

つまり、体を動かすための全てのの組織が「肝」の影響を受けるということです。

肝の不調が筋に与える影響

① 肝血不足(かんけつぶそく) → 筋がこわばる・けいれんする

肝の血が不足すると、筋肉に十分な栄養が行き渡らず、筋が硬くなったり、けいれんを起こしやすくなります。

症状:

✅足がつる(こむら返り)

✅筋肉がピクピクと痙攣する

✅体がこわばりやすく、柔軟性が低下

✅疲れやすく、筋力が低下する

原因:

血液不足(貧血・鉄分不足)

🍙栄養不足(特にタンパク質・ビタミンB・ミネラル不足)

💤睡眠不足(夜11時~3時は肝の血を補う時間)

対策:

✔️ 肝血を補う食材を摂る(レバー、ほうれん草、クコの実、黒ゴマ)

✔️ ストレッチを習慣化(特に寝る前に軽く伸ばすと良い)

✔️ 湯船につかって血行を促進する

② 肝気滞(かんきたい) → 筋の張りや痛みが出る

ストレスや感情の乱れで肝の「気」の流れが滞ると、筋肉が緊張しやすくなります。

症状:

✅肩こりや首のこわばりがひどい

✅ストレスを感じると体がガチガチになる

✅顎関節症(食いしばり)や歯ぎしり

原因:

💢精神的ストレス(仕事・人間関係・不安など)

📱長時間の同じ姿勢(デスクワーク・スマホ)

😡怒りやイライラを溜め込む性格

対策:

✔️ リラックスする時間を作る(深呼吸、趣味、散歩)

✔️ 軽い運動で気を流す(ヨガ・ストレッチ・ウォーキング)

✔️ 酸味のある食材(梅干し・酢)で肝の気を巡らせる

③ 肝風内動(かんぷうないどう) → 手足が震える・ふらつく

肝の気や血が不足し、さらに悪化すると「風」が体内で動き、手足の震えやふらつきが起こることがあります。

症状:

✅手が震える(パーキンソン症状に似たもの)

✅めまいやふらつきが起こる

✅極端な筋のこわばりや麻痺

原因:

🩸慢性的な肝血不足

👵 老化による血の不足

🟨高血圧やストレス過多

対策:

✔️ 黒ゴマやナッツ類を摂取し、肝血を補う

✔️ 目の疲れを取る(肝と目は密接な関係)

✔️ ゆっくりした運動を取り入れる(太極拳・ストレッチ)

肝と筋を健康に保つ方法

🍚食事で肝を養う

肝血を補う食材(レバー、ほうれん草、黒ゴマ、ナッツ)

筋を強くする食材(大豆、魚、卵、鶏肉)

血行を促進する食材(生姜、シナモン、にんにくなど)

🧘♀️ ストレスを減らす

怒りやイライラを溜めない(リラックス時間を作る)

深呼吸やヨガ、散歩で気を流す

💤 睡眠をしっかり取る

子牛流中の考え方では、夜11時~3時は肝と胆の回復時間 → しっかり寝ることで筋肉の回復も促される

*「子午流中(しごるちゅう)」は、干支を使った時間の表現で1日24時間を十二支で区切って、それぞれの時間に最も

活発に働く臓腑があるという東洋医学の理論です。

この時間区分によると、午後23時〜午前3時は、肝と胆の時間となります。

👟適度な運動をする

ストレッチや軽い筋トレで筋を強化

ウォーキングや太極拳で血行を良くする

まとめ

「肝は筋を主る」= 筋肉・腱・靭帯の健康は肝の状態による!

肝血不足 → 筋がこわばる・けいれんしやすい

肝気滞 → ストレスで肩こり・筋の張りがひどくなる

肝風内動 → 震えやふらつきが起こることも(ひどい場合)

食事・運動・睡眠・ストレスケアで肝を養えば、筋も健康に!

「最近、筋肉が張りやすい」「足がよくつる」という人は、肝を整えることで症状を軽くできるかもしれません。

日常生活で気をつけるのはもちろん、症状がひどい場合には漢方薬も症状緩和に役立ちます。

当てはまるかも?と思う方はご相談ください。