夏になると、顔のほてりやめばちこ、口内炎などのトラブルが頻発!!

そんな40代、50代の女性が増えています。

実はこれ、中医学では「熱が上にのぼる」ことが原因と考えます。

40代からは年齢とともに体内の潤いが不足しがちになり、

陰陽のバランスが崩れて、体に熱がこもりやすくなります。

それに加えてこの暑さ! 口や目のトラブルだけではなく、

放っておくと不眠やイライラにもつながることがあります。

中医学の知識と正しいケアで、夏のトラブルを乗り切りましょう!

目次

🌿 夏はなぜ「上」に熱がこもるの?

1. 夏は「陽気」が最も強い季節

中医学では、夏は 陽が極まる季節☀️ といわれます。

太陽の熱と同じように、体の中でも陽気が盛んになりやすく、自然と熱が上へ上へと昇っていきます。

2. 熱は性質的に「上昇する」

火の炎が下には行かず上にのぼるように、体の熱も上半身(顔・頭・胸)に集まりやすくなります。

そのため、顔のほてり、のぼせ、めばちこ(まぶたの腫れ)、口内炎、頭痛など、上部にトラブルが集中します。

3. 陰(潤い)が不足して抑えられない

汗をたくさんかくと、体の「津液(体の水分)」や「血」が失われます。

これらは本来、熱を冷ましてバランスをとる役割がありますが、夏は消耗しやすく

水分をとっても体の潤いが満たされません。

加えて、40代以降では元々の体の潤いも若い頃に比べると不足しがち。

結果として、陰が不足 → 陽の熱を抑えられない → 熱が頭や顔にこもる という流れになります。

4. 心(しん)に負担がかかる

夏は五臓の「心」と関わりが深い季節です。

心は栄養豊富な『血』をめぐらせたり精神を安定させたりしますが、熱がこもると 動悸・イライラ・不眠 などの症状が出やすくなります。

これらの精神・神経トラブルも上部に熱がこもる代表的な不調です。

5. 湿邪と合わさるとさらに悪化

日本の夏は湿気が強く、湿気(湿邪)が体にこもると熱と合体して「湿熱」となります。

この湿熱が目や口の周りに現れると、めばちこ・口内炎・にきびなどの炎症を起こしやすくなります。

✨ わかりやすくまとめると

- 夏は 陽のエネルギーが強まり、熱が自然に“上”にのぼる 季節。

- 汗で失われる「陰(潤い)」が不足して、熱を鎮められなくなる。

- その結果、顔・頭・胸といった上半身に 炎症や不調が出やすい。

👉 だから夏は「熱を冷まし、潤いを補うこと」が大切になるのです。

夏の「上部の熱」を整えるためのポイント

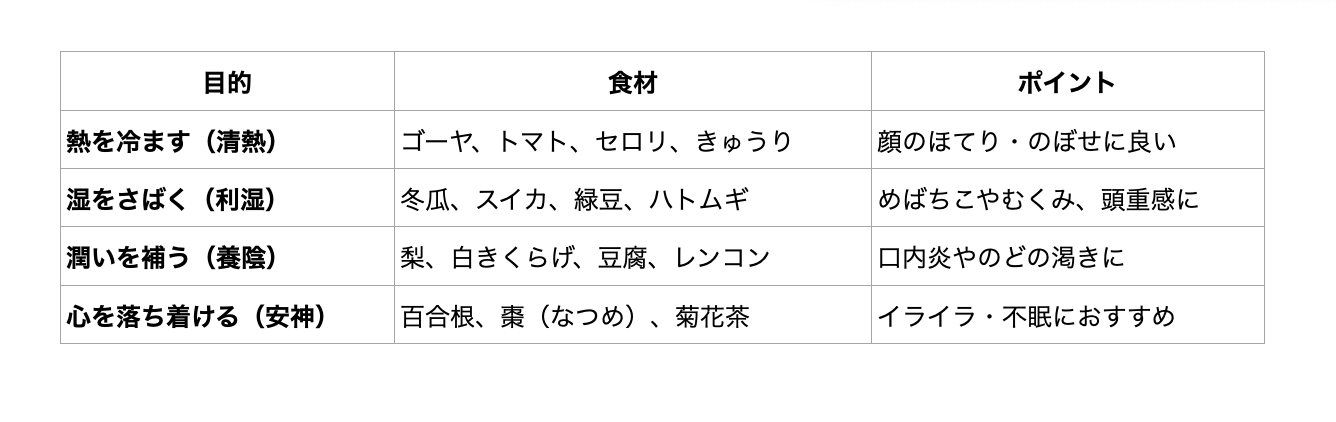

🌿 食事でできること

熱を冷まし、潤いを補い、余分な湿を除く食材を意識しましょう。

👉 「冷たい飲み物で一気に冷やす」のではなく、食材の力で自然に冷ますのが中医学の養生です。

🧘♀️ 生活習慣で整える

- 睡眠をしっかりとる

夜は、熱を覚まし、体の潤いを維持する『陰液』を養う時間。

夜ふかしをすると、陰液が十分に満ちたりないため、「心」に熱をこもらせ、不眠や動悸を悪化させます。

夏は特に『早起き』を意識し、早く起きることで眠る時間を十分に取るようにしましょう。 - 冷房の使い方に注意

こんなに暑いと、クーラーなしでは過ごせません。でも、冷やしすぎは禁物。

クーラーなどの強い冷気は体内に「寒湿」を生み、逆にだるさや胃腸不調を悪化させると

されています。

室温は、外気に比べてやや涼しい程度に調整しましょう。

上着を着ないと過ごせないほどの『冷気』は逆効果です。 - 適度に汗をかく

私たちは、汗をかいて体温を調整しています。

軽い運動や入浴で汗をかき、こもった熱を外に出すことが大切。

ただし、炎天下の運動や、サウナなどの過度の発汗は津液不足につながるので注意が必要です。

この時期であれば、ジムなどでマシンを使ったウォーキングの方が体に負担はかかりません。 - 心を穏やかに保つ

これはなかなか難しいですよね。特に夏休みでお子さんとずっと一緒というお母さんにとっては

『夏休み』がストレスの元💦

イライラやストレスは「心火」を強め、より熱がこもりやすくなります。

🟨 怒りそうになったらその場から離れてゆったりと深呼吸をする

🟨 朝、早起きして瞑想の時間をもつ

🟨 早朝のウォーキングで自然の気をからだに充満させる

少しの工夫で、心を穏やかに保てるように環境を整えましょう。

ここで、絶対にしてはいけないのは、自分の気持ちを抑えたり、

落ち込んだりすることです。

また、イライラして怒ってしまった・・・ 💦 💦

そんな時は、すぐに『イライラして、怒ってしまってごめんね!』とすぐに謝りましょう。

イライラするのは、身体の反応であってあなたの心の持ち方が悪いとか、

我慢ができないから・・ではありません。

💊 おすすめの漢方薬

(体質や症状により選びます)

- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

特徴:強い「実熱」を冷ます漢方薬です。顔の赤み、のぼせ、イライラ、めばちこ、口内炎に。 - 清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)

特徴:頭部や顔の炎症に使う。目の充血、にきび、めばちこ、頭痛に。 - 竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)

特徴:下焦の湿熱が上に影響して炎症化。めばちこ、口内炎、排尿トラブルがある場合 - 酸棗仁湯(さんそうにんとう)

特徴:心陰不足からの不眠・動悸に。心を落ち着け、睡眠を助ける。 - 加味逍遙散 (かみしょうようさん)

特徴:夏のストレスやホルモンバランスの乱れで「のぼせ・イライラ・不眠」がある女性に。

元々、『陰虚』と言って、潤いや精神を自用する『血』が不足しやすいタイプに用いるのが

特徴です。

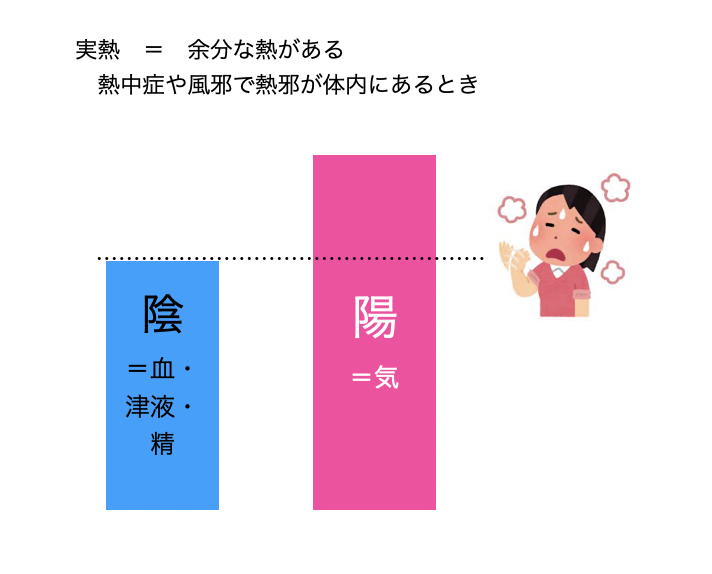

補足:実熱と虚熱

『実熱』

とは、余分な熱がある状態です。

夏の暑い時期に、炎天下で過ごす、風邪をひいて熱の症状が強い時などに相当します。

この場合の治療は、「余分な熱を除くこと」

黄蓮解毒湯などの清熱作用の強い漢方薬が適しています。

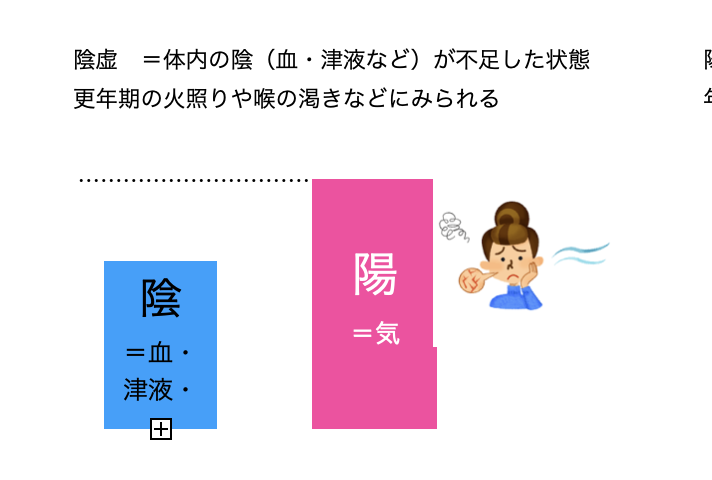

『陰虚』

症状としては熱の症状なのですが、身体を潤す『陰液』が不足しているために相対的に熱の症状が出ている場合。この場合には、熱を取るのではなく、不足している『陰液』を補い治療をします。

麦門冬湯

🌸 まとめ

夏の熱は「上」に集まりやすく、めばちこ・口内炎・不眠・のぼせなどを引き起こします。

👉 ポイントは、

- 熱を冷ます(清熱)

- 湿をさばく(利湿)

- 潤いを補う(養陰)

- 心を落ち着ける(安神)

この4つの視点で、食材や漢方を選ぶと夏を快適に過ごすことができるでしょう。

漢方薬を服用する場合には、必ず専門家にご相談の上ご利用くださいね。