🌿毎日のリズムとからだの関係〜「子午流注」ってなに?〜

中国の伝統医学には「子午流注(しごるちゅう)」という考え方があります。

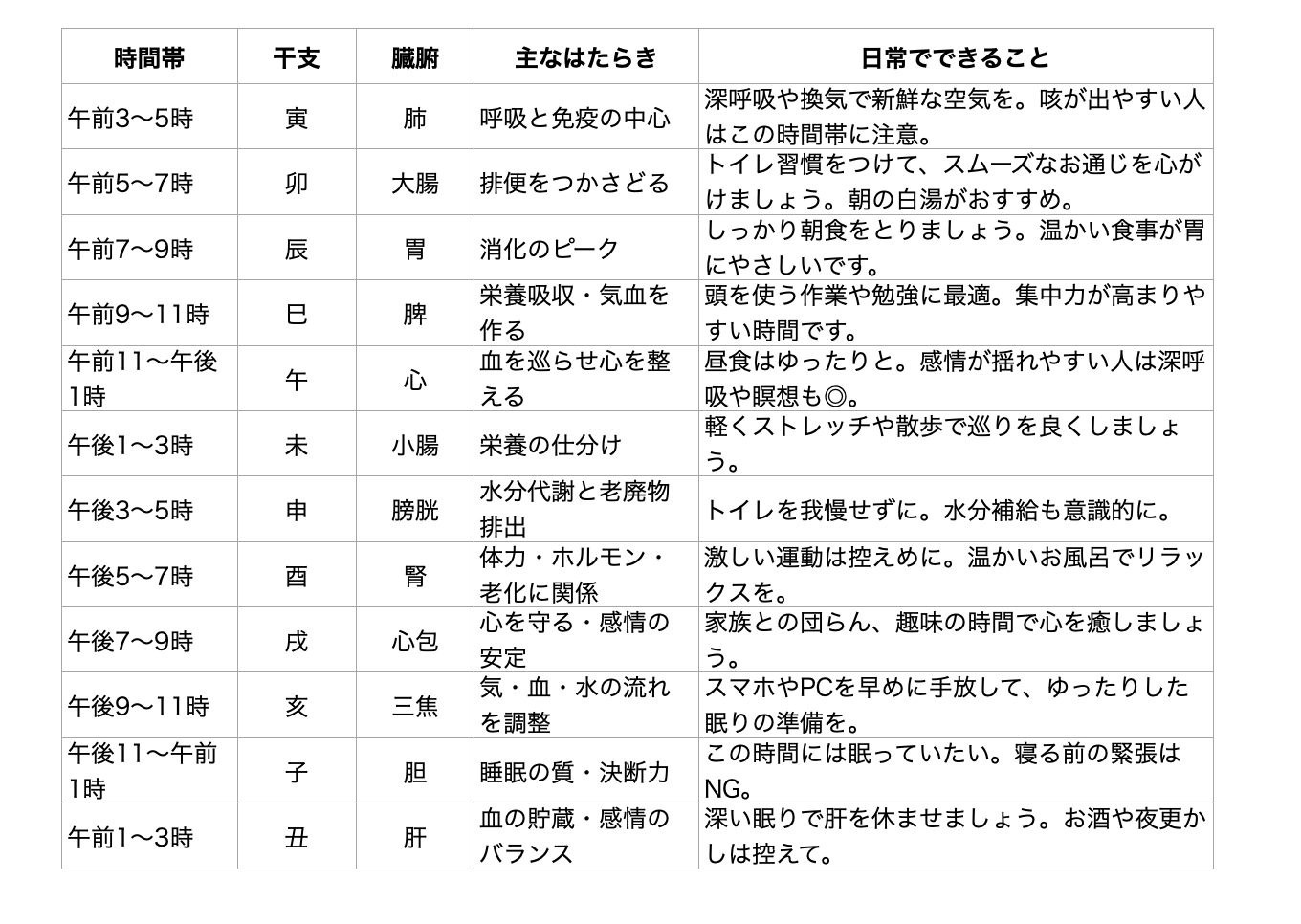

これは、1日の中で時間ごとに、からだの中の特定の臓器が一番がんばって働く時間があるというリズムのこと。

このリズムに合わせて過ごすことで、より健康的な毎日が送れるとされています。

この理論は、『黄帝内経』(中国の古典医学書)に記されており、古代中国から伝わる伝統的な考え方です。

子午流注(しごるちゅう)の「子午(しご)」は、時間のことを指しています。

これは昔の日本で使われていた「十二時辰(じゅうにじしん)」と同じで、1日24時間を2時間ずつに分けて、12の干支(えと)をそれぞれの時間に当てはめたものです。

「流注(りゅうちゅう)」は、体の中をめぐるエネルギー(気)や血の流れのことを言います。

これは、内臓がそれぞれ元気に働けるように、決まった順番で1日を通して流れていくと考えられています。

🕒 午前3〜5時【肺】

▶臓腑の働き:肺は呼吸をつかさどる臓器で、体の免疫力にも大きく関わっています。また、肺は全身をめぐる「気(=エネルギー)」の入り口ともいえる、大切な役目をしています。

朝の3時から5時ごろになると、眠りがだんだん浅くなり、きれいな血液に酸素がたっぷりと取り込まれて、体じゅうにめぐっていく時間になります。

この時間帯は、免疫力やアレルギーに関係する肺が敏感になるため、喘息の発作が起こりやすいとされています。

そのため、朝のこの時間に軽くジョギングをしたり、免疫を高める漢方を飲んだりするのは、とてもよい健康習慣といえるでしょう。

▶過ごし方:この時間に咳が出る方は、肺の弱りがあるかも。朝の空気を入れ替えて、深呼吸をしてみましょう。

🕔 午前5〜7時【大腸】

▶臓腑の働き:大腸は、体の中にたまったいらないもの(老廃物)を外に出す働きをしています。

朝の5時から7時ごろは、大腸の動きが一番活発になる時間です。夜のうちに体の中で集められた毒素や不要なものを、便として出す準備が整っているのです。

この時間に毎日きちんと排便する習慣をつけると、体の中がすっきりし、気持ちよく一日をスタートできます。

▶過ごし方:白湯を飲んで腸を目覚めさせましょう。毎朝の排便習慣が健康の基本です。

🕖 午前7〜9時【胃】

▶臓腑の働き:朝の7時から9時ごろは、胃が食べ物を受け取り、消化を始めるのに最も適した時間です。この時間には、胃に気と血が集まって、消化の働きがとても活発になります。

前の時間(大腸の時間)に体のいらないものを出しておくと、朝ごはんでとった栄養をしっかり消化・吸収できる準備が整っているというわけです。

しっかり朝ごはんを食べることで、その日一日を元気に過ごすためのエネルギーが生まれます。

▶過ごし方:まだ消化の準備が整っている最中。ガッツリ朝食は、消化不良のもと。

温かく消化の良い朝食をとるのが◎。バナナやおかゆ、味噌汁などがおすすめです。

🕘 午前9〜11時【脾】

▶臓腑の働き:脾というのは、東洋医学でいう胃や腸などの消化に関わる臓器全体のことです。

朝の9時から11時ごろは、この脾が一番元気に働く時間で、食べ物から栄養や水分をしっかり吸収して、体じゅうに届けることができます。

この時間に気(エネルギー)や血が体に満ちてくるので、頭がすっきりして、仕事や勉強にも集中しやすくなるのです。

▶過ごし方:この時間は頭がすっきりしやすく、仕事や学びがはかどります。甘いものは控えめに。

🕚 午前11〜午後1時【心】

▶臓腑の働き:心は、血液を体じゅうに巡らせるはたらきをしていて、気持ちの安定にも深く関わっています。

昼の11時から13時ごろは、血の流れや心の働きが一番活発になる時間です。この時間帯は、心も落ち着きやすく、リラックスしやすい時間でもあります。

だから、無理に動きすぎるよりも、ゆっくり昼ごはんを食べたり、短い昼寝をしたりして心と体を休めるのがおすすめです。そうすることで、午後も元気に過ごせる力がわいてきます。

▶過ごし方:昼食はゆっくりと、リラックスして食べましょう。ストレスを避け、心穏やかに過ごすことが大切です。

🕐 午後1〜3時【小腸】

▶臓腑の働き:小腸は、食べたものから体に必要な栄養を選び取り、体のすみずみに届ける役割をしています。また、いらないものは便として出す準備も行う臓器です。

午後の13時から15時ごろは、小腸が特に元気に働く時間です。この時間に水分をしっかりとると、栄養の吸収や老廃物の排出がスムーズになり、体の代謝も整いやすくなります。

▶過ごし方:軽いストレッチや昼寝で巡りを良く。ぼんやりした時間も脳と体に必要です。

🕒 午後3〜5時【膀胱】

▶臓腑の働き:膀胱は、体にたまった余分な水分や老廃物を、尿として外に出す働きをしています。

午後の15時から17時ごろは、体温や血圧が一日の中で最も高くなる時間です。このとき膀胱は、体の中にこもった熱を尿と一緒に外に出してくれる大切な役目を果たします。

この時間にトイレをがまんすると、体に熱がこもってしまうことがあるので注意が必要です。

また、大脳(頭のはたらき)とも関係が深い時間帯なので、集中力が高まり、重要な仕事や勉強に向いている時間でもあります。

▶過ごし方:水分補給を忘れず、トイレを我慢せずに。長時間座りっぱなしの人は立ち上がって歩くのも大切です。

🕔 午後5〜7時【腎】

▶臓腑の働き:腎は、体のスタミナやホルモンの働き、老化のスピードにも深く関わる大切な臓器です。

夕方の17時から19時ごろは、腎に生命エネルギー(精力)をしっかりためる時間とされています。この時間帯に、腎の力を高める漢方や栄養のある食べ物をとると、体を内側から元気に保てます。

また、腎は冷えにとても弱い臓器なので、季節に関係なく体を冷やさないように注意して過ごすことが大切です。

▶過ごし方:疲れを感じやすい時間帯。軽い夕食、入浴でリラックスしましょう。

🕖 午後7〜9時【心包】

▶臓腑の働き:心包の働きと心を守る時間

心包は、心を包む膜のような存在とされ、で、血液の流れを整えたり、心をストレスや外からの悪い影響(邪気)から守る働きをしています。

また、心包は喜びや怒り、悲しみなどの感情とも深く関係していて、気持ちのバランスや人との関係にも影響を与える大切な存在です。

夜の19時から21時ごろは、この心包が元気になる時間。軽いストレッチやお風呂に入ってリラックスして過ごすことで、心と体を整え、安らかな夜へとつなげる準備ができます。

▶過ごし方:テレビやスマホを離れて、読書や家族との会話など「心が温まる」時間にしましょう。

🕘 午後9〜11時【三焦】

▶臓腑の働き:三焦の働きと一日の疲れをリセットする時間

三焦は、気(エネルギー)・血・水の流れを整える、東洋医学ならではの臓腑の考え方です。実際の臓器というよりは、体の中の流れをつかさどる“調整役”のような存在です。

夜の21時から23時ごろは、この三焦が働いて、体のあちこちに分かれているエネルギーや、一日の疲れを回収してリセットする時間です。

また、内臓の働きがだんだん静まっていく時間帯なので、夜遅くの食事は控えめにし、ゆったりと過ごして質の良い睡眠につなげることが大切です。

▶過ごし方:眠りの準備を始める時間。照明を落とし、静かな時間を意識しましょう

🕚 午後11〜午前1時【胆】

▶臓腑の働き:胆は、決断する力や気持ちの強さに関わるだけでなく、眠りの深さにも大きく関係しています。

夜の11時から深夜1時ごろは、胆の働きがとても活発になります。この時間には、胆汁や成長ホルモンがたくさん分泌されて、体の新陳代謝が盛んになります。

だから、この時間にしっかりと眠っていると、体の回復が進み、翌朝の元気や集中力にもつながります。まさに、「良い眠りが、良い一日をつくる」と言えるでしょう。

▶過ごし方:この時間にはしっかり眠っているのが理想です。夜更かしは控えましょう。

🕐 午前1〜3時【肝】

▶臓腑の働き:肝は、体の中で栄養豊富な『血』をためておく場所であり、気持ちを安定させる役割も持っています。

さらに、肝は体の中の毒を分解したり、傷ついた細胞を修復したりする大事な仕事もしています。

こうした肝の働きが一番活発になるのは、深夜1時から深夜3時ごろです。この時間になると、全身の血液が肝に集まり、新しくてきれいな血が作られるようになります。

だから、この時間にぐっすり眠っていることがとても大切です。しっかり眠ることで、肝がしっかり働き、体も心も元気になるのです。

▶過ごし方:深い眠りの時間。睡眠不足は肝にダメージを与え、イライラや情緒不安にもつながります。

⏳ 子午流中の現代的な活かし方

- 朝の排便を習慣に:午前5時〜7時の大腸の時間に合わせて起床と排泄を意識

- 昼は集中力のピーク:午前11時〜13時の心の時間に大事な仕事や勉強を

- 夜は肝を労る時間:午後1時以降はストレスを避け、午後11時〜午前3時の肝の時間はしっかり睡眠をとる

このように、体の内側には「時計」があり、それぞれの臓器がリズムをもって働いています。

このリズムを少し意識して生活するだけで、日々の体調や気分がより安定してくるかもしれません。